昼食に、カツ丼やラーメン、大盛りの白米をかき込んだ。 その1時間後、強烈な眠気と倦怠感に襲われ、午後の仕事が全く手につかない…。 そして、なぜかお腹周りの脂肪だけが、一向に落ちてくれない…。

その悪循環、あなたの意志の弱さや、歳のせいではありません。 それは、あなたが食べたものによって引き起こされる「血糖値スパイク」が原因です。

こんにちは、アタマジです。 本日の講義は、あなたの体型と集中力を支配する「血糖値」を、「低GI食品」という知識でコントロールするための、科学的な食事戦略です。

「GI値」とは何か?血糖値と“肥満ホルモン”の関係

まず、私たちの体内で何が起きているのかを知りましょう。

- 私たちが炭水化物を食べると、消化・吸収され、血液中の糖(ブドウ糖)が増えます。この濃度が「血糖値」です。

- 血糖値が上がると、すい臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。インスリンは、血液中の糖を、体の細胞へと送り込み、エネルギーとして利用させる役割を持ちます。

ここまでは、正常な体の働きです。しかし、問題は、血糖値が“急激に”上がった時に起こります。

白米やパン、砂糖といった精製された炭水化物を食べると、血糖値はジェットコースターのように急上昇(=血糖値スパイク)します。すると、体は「緊急事態だ!」と勘違いし、インスリンを大量に、過剰に分泌してしまうのです。

この過剰なインスリンが、2つの悲劇を引き起こします。

- 悲劇①:強烈な眠気と空腹感 大量のインスリンは、血液中の糖を急激に減らしすぎるため、今度は低血糖状態に陥ります。これが、食後の強烈な眠気や、すぐにまた何か食べたくなる空腹感の正体です。

- 悲劇②:脂肪の蓄積 インスリンには、もう一つの重要な顔があります。それは、エネルギーとして使いきれなかった糖を、「体脂肪」として蓄えるよう命令する、通称「肥満ホルモン」としての顔です。血糖値スパイクは、あなたの体を、強制的に“脂肪蓄積モード”へと切り替えてしまうのです。

「GI値(グリセミック・インデックス)」とは、この血糖値の上昇度合いを、食品ごとに数値化したものです。

- 高GI食品: 血糖値が急上昇しやすい(=太りやすい)

- 低GI食品: 血糖値の上昇が緩やか(=太りにくい)

高GI食品と低GI食品の具体的な違い

あなたが避けるべき「高GI食品」と、選ぶべき「低GI食品」の代表例です。

| カテゴリー | 高GI食品(避けるべき) | 低GI食品(選ぶべき) |

| 主食 | 白米、食パン、うどん、パスタ | 玄米、もち麦、全粒粉パン、そば、オートミール |

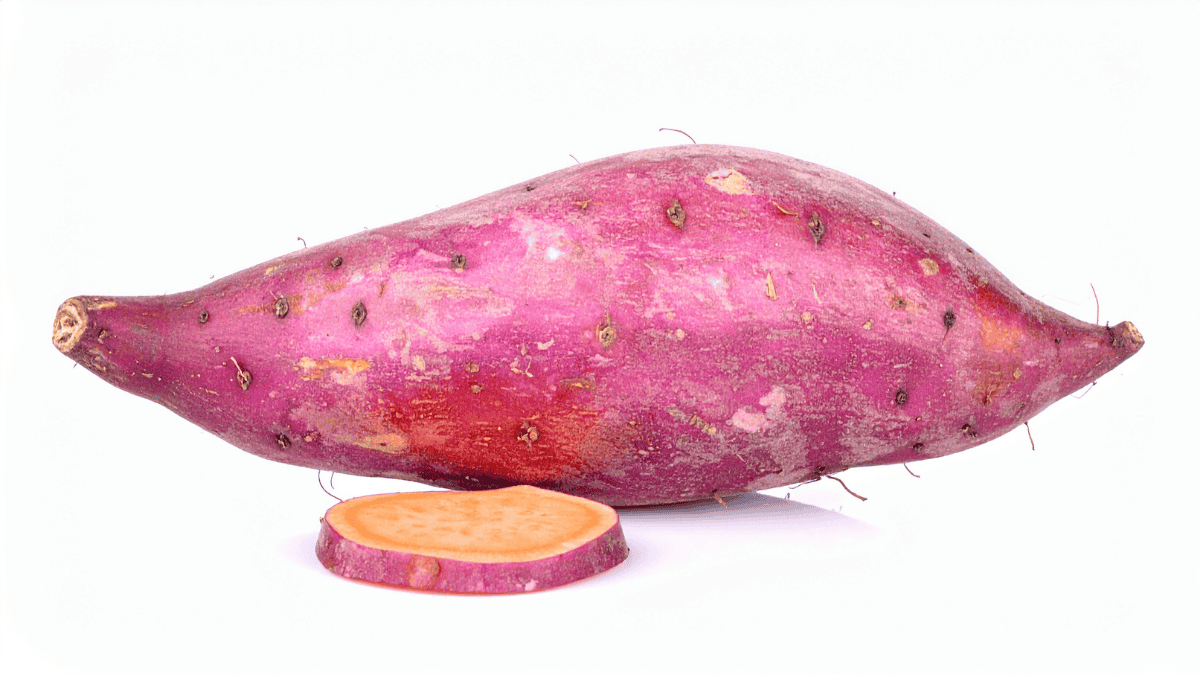

| いも類 | じゃがいも、フライドポテト | さつまいも、里芋 |

| 野菜 | にんじん、とうもろこし | 葉物野菜、きのこ類、ブロッコリーなど(ほとんどの野菜) |

| 果物 | スイカ、パイナップル | りんご、いちご、柑橘類 |

| 甘味料 | 砂糖、ブドウ糖 | オリゴ糖 |

【実践編】食生活を「低GI」に変える3つのコツ

難しく考える必要はありません。明日から、この3つを意識するだけです。

コツ①:主食を「白」から「茶」へ変える

これが最もシンプルで、最も効果的な方法です。

- 白米 → 玄米、もち麦ごはん

- 食パン → 全粒粉パン、ライ麦パン

- うどん → そば

精製されていない「茶色い」炭水化物は、食物繊維が豊富で、糖の吸収が緩やかです。

コツ②:「食べる順番」を意識する(ベジタブルファースト)

食事の際、最初に「野菜、きのこ、海藻類(食物繊維)」から食べ始めましょう。 食物繊維が、後から入ってくる糖の吸収スピードを緩やかにし、血糖値の急上昇を抑えてくれます。定食を食べるなら、まず味噌汁のワカメと、サラダから手をつけるのです。

コツ③:「お酢」を味方につける

食前や食事中に、お酢を少量(大さじ1杯程度)摂ることで、食後の血糖値上昇が緩やかになるという研究報告があります。サラダのドレッシングをノンオイルの和風ビネガーにしたり、もずく酢を一品加えたりするのも、賢い選択です。

まとめ

- 食後の眠気や脂肪の蓄積は、血糖値の乱高下が原因。

- 血糖値を急上昇させる高GI食品(白米、パン、砂糖など)は、肥満ホルモン「インスリン」を過剰分泌させる。

- 低GI食品(玄米、そば、野菜など)は、血糖値を緩やかに上げ、エネルギーを安定供給する。

- 「主食を茶色に」「野菜から食べる」。まずはこの2つを実践しよう。

食事を、単なる空腹を満たすための行為から、自らの体型と集中力をコントロールするための「エネルギーマネジメント」へと、その意識をアップデートしてください。 血糖値を制する者が、日中のパフォーマンス、そして自らのウェルネスを制するのです。